Остальные дни обозначались указанием количества дней, оставшихся до ближайшего главного дня

; при этом в счёт входили и день, который обозначался, и ближайший главный день

: ante diem nonum Kalendas Septembres — за девять дней до сентябрьских календ, т. е. 24 августа

, обычно писалось сокращённо a. d. IX Kal. Sept.

……………

Календарь древних римлян.

Сначала римский год состоял из 10 месяцев,

которые обозначались порядковыми номерами

: первый, второй, третий и т.д.

Год начинался с весны

- периода, близкого к весеннему равноденствию.

Позже первые четыре месяца были переименованы:

Первый

(весенний!) месяц года был назван в честь бога весенних побегов, земледелия и скотоводства,

а этим богом у римлян был… Марс

! Это уже потом он стал, как Арес, богом войны.

А месяц был назван мартиусом

(martius) - в честь Марса

.

Второй месяц получил название априлис ( aprilis), которое происходит от латинского aperire - "раскрывать", так как в этом месяце раскрываются почки на деревьях, или от слова apricus -"согреваемый Солнцем". Он был посвящен богине красоты Венере.

Третий

месяц в честь богини земли Майи

стал называться майус

(majus).

Четвертый

месяц был переименован в юниус

(junius) и посвящен богине неба Юноне,

покровительнице женщин, супруге Юпитера.

Остальные шесть месяцев года продолжали сохранять свои числовые названия:

квинтилис (quintilis) - пятый; секстилис (sextilis) - шестой;

септембер (september) - седьмой; октобер (october) - восьмой;

новембер (november) - девятый; децембер (december) - десятый.

Четыре месяца года (мартиус, майус, квинтилис и октобер ) имели каждый по 31 дню , а остальные месяцы состояли из 30 дней.

Поэтому первоначально римский календарный год имел 304 дня .

В VII в. до н.э. римляне произвели реформу своего календаря и добавили к году еще 2 месяца - одиннадцатый и двенадцатый.

Первый из этих месяцев - януариус - был назван в честь двуликого бога Януса , который считался богом небесного свода , открывавшим ворота Солнцу в начале дня и закрывавшим их в его конце. Он же был богом входа и выхода, всякого начинания . Римляне изображали его с двумя лицами: одним, обращенным вперед, бог видит будущее, вторым, обращенным назад, созерцает прошедшее.

Второй добавленный месяц - фебрариус - был посвящен богу подземного царства Фебруусу . Само же его название происходит от слова februare - "очищать", и связано с обрядом очищения.

Год в календаре римлян после реформы стал состоять из 355 дней , и в связи с добавлением 51 дня (почему не 61?) пришлось менять длину месяцев.

Но все равно римский год был более чем на 10 дней короче тропического года.

Чтобы держать начало года вблизи одного сезона, делали вставку дополнительных дней . При этом римляне в каждом втором году между 24 и 25 февраля "вклинивали" попеременно 22 или 23 дня.

В итоге число дней в римском календаре чередовалось в таком порядке: 355 дней; 377 (355+22) дней; 355 дней; 378 (355+23) дней. Вставные дни получили название месяца Мерцедония,

иногда называли просто вставочным месяцем - интеркалярием

(intercalis).

Слово "мерцедоний"

происходит от "merces edis" - "плата за труд": тогда производились расчеты арендаторов с владельцами имущества.

Средняя продолжительность года в таком четырехлетнем периоде была 366,25 дня, то есть на сутки больше, чем в действительности.

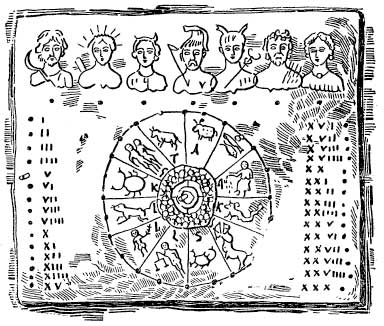

Рисунок, выбитый на старинном каменном календаре римлян. В верхнем ряду изображены боги, которым посвящены дни недели: Сатурн — суббота, Солнце — воскресенье, Луна — понедельник, Марс — вторник, Меркурий — среда, Юпитер — четверг, Венера — пятница. В центре календаря — римский зодиак, справа и слева от него — латинские обозначения чисел месяца.

Реформа Юлия Цезаря.

Хаотичность римского календаря стала значительной, и нужна была неотложная реформа. И реформа была произведена в 46 г. до н.э. Юлием Цезарем (100 - 44 гг. до н.э.). Разработала новый календарь группа александрийских астрономов во главе с Созигеном.

В основу календаря, получившего название юлианского, положен солнечный цикл, продолжительность которого была принята равной 365, 25 суток .

Считали в трех из каждых четырех годов по 365 дней, в четвертом - 366 дней .

Как прежде месяц Мерцедоний, так и теперь этот дополнительный день "упрятали" между 24 и 25 февраля. Цезарь постановил добавлять к февралю второй шестой (bis sextus ) день перед мартовскими календами, то есть второй день 24 февраля . Февраль был выбран как последний месяц римского года. Дополненный год стали называть annus bissextus , откуда и пошло наше слово високосный. Первым високосным годом стал 45 до н. э.

Цезарь упорядочил число дней в месяцах по принципу: нечетный месяц имеет 31 день, четный - 30. Февраль же в простом году должен был иметь 29, а в високосном - 30 дней.

Кроме того, Цезарь решил начать счет дней в новом году с новолуния, которое как раз пришлось на первое января.

В новом календаре на каждый день года было указано, какая звезда или созвездие имеет свой первый утренний восход или заход после периода невидимости. Например, в ноябре отмечалось: 2-го - заход Арктура, 7-го - заход Плеяд и Ориона и т.д. Календарь тесно связывался с годичным движением Солнца по эклиптике и с циклом земледельческих работ.

Счет по юлианскому календарю был начат с первого января 45 г. до н.э.

На этот день, с которого, уже начиная с 153 г. до н.э., вступали в свою должность вновь избранные римские консулы, и было перенесено начало года.

Юлий Цезарь является автором традиции начинать отсчет нового года с первого января

.

В благодарность за реформу, и учитывая военные заслуги Юлия Цезаря, римский сенат переименовал месяц квинитилис (в этом месяце Цезарь родился) в юлиус .

А через год, в этом же сенате, Цезаря убили…

Изменения в календаре были и позже.

Римские жрецы вновь запутали календарь, объявляя високосным каждый третий, (а не четвертый) год календаря. В итоге с 44 до 9 гг. до н.э. было введено 12 високосных годов вместо 9.

Эту ошибку исправил император Август (63 г. до н.э. - 14 г. н.э.): на протяжении 16 лет - с 9 г. до н.э. по 8 г. н.э. - високосных годов не было. Попутно он способствовал распространению в Римской империи семидневной недели , которая заменила собой использовавшиеся до этого девятидневные циклы - нундиды .

В связи с этим сенат переименовал месяц секстилис в месяц августус . Но продолжительность этого месяца составляла 30 дней . Римляне считали неудобным, чтобы в месяце, посвященном Августу, оказалось меньше дней, чем в месяце, посвященном Цезарю. Тогда отняли от февраля еще один день и добавили его к августусу . Так февраль остался с 28 или 29 днями .

Теперь получилось, что юлиус, августус и септебер содержат по 31 дню. Чтобы не было подряд трех месяцев по 31 дню, один день септембера передали октоберу . Одновременно перенесли один день новембера на децембер . Тем самым было нарушено введенное Цезарем правильное чередование долгих и коротких месяцев, а первое полугодие в простом году оказалось на четыре дня короче второго.

Римская календарная система широко распространилась в Западной Европе и использовалась вплоть до XVI века . С принятием христианства на Руси также стали пользоваться юлианским календарем, который постепенно вытеснил древнерусский.

В VI веке римский монах Дионисий Малый предложил ввести новую христианскую эру , начало которой идет от Рождества Христова , а не от сотворения мира, и не от основания Рима.

Дионисий обосновал дату от Рождества Христова. По его расчетам она пала на 754-й год от основания Рима или на 30-й год правления императора Августа.

Эра от Рождества Христова

прочно утвердилась в Западной Европе только в VIII

веке. А на Руси еще несколько веков продолжали считать годы от сотворения мира.

Реформа папы Григория XIII.

В конце III в. н.э. весеннее равноденствие приходилось на 21 марта . Никейский собор , проходивший в 325 г. в городе Никее (теперь это г.Извик в Турции) закрепил эту дату , решив, что весеннее равноденствие всегда будет приходиться на это число.

Тем не менее, средняя продолжительность года в юлианском календаре на 0,0078 суток или на 11 мин 14 с больше тропического года . В результате каждые 128 лет накапливалась ошибка в целые сутки: момент прохождения Солнца через точку весеннего равноденствия передвигался за это время на одни сутки назад - от марта к февралю. К концу XVI века весеннее равноденствие сдвинулось назад на 10 суток и приходилось на 11 марта .

Реформу календаря осуществил папа Григорий XIII на основе проекта итальянского врача и математика Луиджи Лилио .

Григорий XIII в своей булле

предписал, что после 4 октября 1582

г. следует 15, а не 5 октября.

Так весеннее равноденствие было передвинуто на 21 марта, на свое прежнее место. А чтобы ошибка не накапливалась, было решено из каждых 400 лет выбрасывать трое суток

.

Принято считать простыми те столетия, число сотен которых не делится без остатка на 4. В силу этого были не високосными

1700, 1800 и 1900 гг., а 2000 г. был високосным. Расхождение в одни сутки григорианского календаря с астрономическим временем накапливаются не за 128 лет, а за 3323

.

Такая календарная система получила наименование григорианской или "нового стиля ". В противовес ей за юлианским календарем укрепилось название "старого стиля".

Страны, в которых были сильны позиции католической церкви, практически сразу перешли на новый стиль, а в протестантских странах реформа была проведена с опозданием на 50 - 100 лет.

Англия ждала до 1751 г., а затем «одним выстрелом убила двух зайцев»: исправила календарь и перенесла начало 1752 г. с 25 марта на 1 января . Кое-кто из англичан воспринял реформу как грабеж: шутка ли, исчезли целых три месяца жизни!)))

Пользование разными календарями вызывало массу неудобств, а порой и просто курьезных случаев. Когда мы читаем, что в Испании в 1616 году 23 апреля умер Сервантес,

а в Англии 23 апреля 1616 года умер Шекспир

, можно подумать, что два великих писателя скончались в один и тот же день.

На самом деле разница была в 10 дней!

Шекспир умер в протестантской Англии, которая еще жила по юлианскому календарю, а Сервантес — в католической Испании, где уже был введен григорианский календарь (новый стиль).

Одной из последних стран, принявшей григорианский календарь в 1928 г., стал Египет

.

В Х веке с принятием христианства на Русь пришло летосчисление , применявшееся римлянами и византийцами: юлианский календарь, римские названия месяцев, семидневная неделя . Но счет годов велся от сотворения мира , которое произошло за 5508 лет до Рождества Христова. Год начинался с 1 марта, а в конце XV века начало года было перенесено на 1 сентября.

Действовавший в России календарь от «сотворения мира» заменил на юлианский Пётр I с 1 января 1700 года (разница между двумя системами летоисчисления составляет 5508 лет).

Реформирование календарной системы России было сильно задержано. Православная церковь отказалась ее принять, хотя еще в 1583 г. на Константинопольском соборе признала неточность юлианского календаря.

Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 25 января 1918 г., в России был введен григорианский календарь. К этому времени разница между старым и новым стилем составляла 13 дней. Предписывалось в 1918 г. после 31 января считать не 1 февраля, а 14-е.

Сейчас григорианский календарь стал международным.

…………

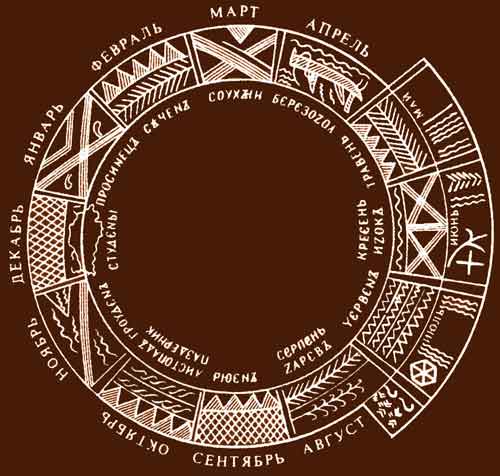

Теперь о славянских названиях месяцев.

12 месяцев - любимая сказка

Месяц - промежуток времени, близкий к периоду обращения Луны вокруг Земли, хотя современный григорианский календарь не согласован с изменением фаз Луны.

Издревле отрезки года связывали с теми или иными явлениями природы или с хозяйственной деятельностью.

Не совсем на тему. Из легенды: у славян Месяц был царем ночи, мужем Солнца. Он влюбился в Утреннюю Звезду, и в наказание другие боги раскололи его пополам...

Названия месяцев

Январь . Славянское название "Просинец" - от появляющейся синевы неба в Январе.

Февраль - "Сечень", «Лютень». Сечень - потому что наступало время подсечки деревьев для очистки земли под пашню.

Март

"Сухий" от весенней теплоты, осушающей влагу, на юге - "Березозол", от действия весеннего солнца на березу, которая в это время начинает наливаться соком и пускает почки. "Протальник" - понятно почему.

Апрель

Древнерусские имена апреля: "Березень", "Снегогон". В украинском языке месяц носит название "квiтень" (цветущий).

Май

- названия "Травень", "Травный" - природа зеленеет и расцветает.

Июнь.

"Изок". Изок - кузнечик, их в июне было особенно много. Другое название "Червень".

Июль.

"Червень" - название - от плодов и ягод, которые в июле, отличаются красноватостью (червленый, красный). Еще называли "Липец" - липа цветет в июле. «Грозник» - от сильных гроз. И просто - «Макушка лета». «Страдник» - от страдных летних работ.

Август

А у славян все еще страда - "Серпень", "Жнивень", - время косить пшеницу. На севере Август еще назывался «Зарев», «Зорничник» - от сияния зарниц.

Сентябрь

Русским названием месяца был «Рюинь», Ревун - от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей. «Хмурень» - погода начинала портиться. В украинском языке месяц - "Вересень" (от цветущего медоноса - вереска).

Октябрь

Чудесное славянское название - "Листопад". Иначе - «Грязник», от осенних дождей и хляби. А еще «Свадебник» - в это время заканчивались основные сельскохозяйственные работы, не грех и свадебку справить, особенно после праздника Покрова.

Ноябрь - "Грудень", от груд замерзшей земли со снегом.

Декабрь - "Студень" - холодно!

Табличка славянских названий месяцев

Неделя и дни недели.

Неделя - это период времени в 7 суток

, существующий в большинстве календарных систем мира. Обычай измерять время семидневной неделей пришел к нам из Древнего Вавилона и связан с изменением фаз Луны.

Откуда пошли названия дней недели?

Древневавилонские астрономы обнаружили, что, кроме неподвижных звезд, на небе видны и семь подвижных светил , которые позже были названы планетами (от греческого "блуждающий"). Считалось, что эти светила обращаются вокруг Земли и что их расстояния от нее возрастают в таком порядке: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн.

Вавилонские астрологи

считали, что каждый час суток находится под покровительством определенной планеты,

которая "управляет" им.

Счет часов был начат с субботы

: первым ее часом "управлял" Сатурн, вторым - Юпитер, третьим - Марс и т.д., седьмым - Луна. Затем весь цикл снова повторялся.

В итоге получилось, что первым часом следующего дня, воскресенья , "управляло" Солнце , первый час третьего дня доставался Луне, четвертый день - Марсу, пятый - Меркурию, шестой - Юпитеру и седьмой - Венере.

Планета, управляющая первым часом суток, покровительствовала всему дню, и день получал ее название.

Эта система была перенята римлянами - названия планет отождествлялись с именами богов . Они управляли днями недели, которые получили их имена . Римские названия перекочевали в календари многих народов Западной Европы.

"Планетарные" названия дней недели и в английском и скандинавских языках, но названия в них произведены от имени языческих богов германо-скандинавской мифологии.

День Сатурна у Вавилонян считался несчастливым ; в этот день предписывалось не заниматься делами, и сам он получил название "шаббат" - покой . При этом его перенесли в конец недели. Название перешло в еврейский, арабский, славянский (суббота), некоторые западноевропейские языки.

У славян воскресенье называлось "неделя

", "день, в который ничего не делают

" (не занимаются делами). А понедельник - это "день после недели», Вторник - "второй день после недели", итд.

Вот какая не деля...)))

Дни недели

Олицетворение дней недели мы видим в названиях, сохранившихся в английском, немецком, французском языках.

Понедельник - Monday (англ.) перекликается с Луной - Moon, ещё нагляднее Lundi (фр.),

Вторник - в названии вторника Mardi (фр.), el Martes (исп.), Martedi (итал.) мы узнаём планету Марс . В Tuesday (англ.), Dienstag (нем.) скрыто имя воинственного древнегерманского бога Тиу , аналога Марса.

Среда - угадывается Меркурий в le Mercredi (фр.), Mеrcoledi (итал.), el Miercoles (исп.).

Wednesday (англ.) происходит от Wodensday, означающего день Водена (Вотана, Одина). Этот же бог скрыт в Onstag (шв.), Woenstag (гол.), Onsdag (дат.).

Воден - необычный бог, он изображается высоким стариком в чёрном плаще. Этот персонаж прославился изобретением рунического алфавита, что проводит параллель с богом-покровителем письменной и устной речи - Меркурием. По легенде Воден ради знаний пожертвовал одним глазом.

В славянских "среда", "середа ", а также в Mittwoch (нем.), Keskeviikko (фин.) заложена идея середины недели

Четверг - латинское Dies Jovis, День Юпитера , дало начало Jeudi (фр.), Jueves (исп.), Giovedi (итал.).

А вот Thursday (англ.), Torstai (фин.), Torsdag (шв.), Donnerstag (нем.), и прочие имеют прямую связь с древним богом-громовержцем Тором, аналогом Юпитера. На хинди четверг - День Юпитера.

Пятница

- хорошо видна Венера в Vendredi (фр.), Venerdi (итал.).

Английское же Friday, Fredag (шв.), Freitag (нем.) от имени скандинавской богини плодородия и любви Фрейи (Фригге

), аналога Афродиты и Венеры. На хинди пятница - День Венеры.

Суббота

- лицо Сатурна

проглядывается в Saturday (англ.) и Saturni (лат.).

Русское название «суббота

», el Sabado (исп.), Sabato (итал.) и Samedi (фр.) восходят к ивритскому «Шаббат», означающему "покой, отдых".

Lauantai (фин.), Lördag (шв.), Loverdag (дат.) сходны с древненемецким Laugardagr и означают "день омовения". На хинди суббота - День Сатурна.

Воскресенье - День Солнца

по-латински, английски и немецки, во многих языках этот день обозначается различными вариациями слова "Sun/Son" (Солнце).

Domingo

(исп.), Dimanche (фр.), Domenica (итал.) в переводе означают "День Господень

" и являются наслоением принесённым в Европу вместе с христианством.

Русское "воскресенье

" появилось таким же способом, заменив старое название этого дня "Неделя", сохранившиеся в других славянских языках - Неделя (бол.), Недiля (укр.), Nedele (чех.). На хинди воскресенье - День Солнца.

……………

И наконец о сутках и часах.

Сутки - единица любого календаря, выделение которой основывается на чередовании дня и ночи. Такое разделение суток зародилось в Древнем Вавилоне, жрецы которого считали, что день и ночь состоят из двенадцати часов. Официально деление суток на 24 часа ввел александрийский астроном Клавдий Птолемей, живший во II в. н.э.

Первый час начинался с рассветом, полдень всегда был шестым часом, а закат - двенадцатым.

И длина часа была переменной

, зависела от длины светлого времени суток.

Важным шагом стало изобретение и использование механических часов, в Европе это IX - XII вв.

Старинные часы в Праге

Механические часы сделали продолжительность часа постоянной

и независимой от соотношения дневной и ночной части суток.

Первые механические часы в России

были установлены великим князем Василием I в 1404 г. во дворе за церковью св. Благовещенья. Знаменитые часы на Спасской башне

установил в 1624 г. при царе Михаиле Федоровиче механик Галловей.

Вот такая непростая история календаря...

………………

Википедия и Рунет.

Как Мы уже узнали что названия Месяцев идентичны в Юлианском и Григорианском календарях.

А также узнали что Юлий реформировал Старо римский календарь, кардинально чем папа Григорий.

Январь

Январь получил своё имя в честь двуликого римского бога времени, дверей и ворот Януса (Ianuarius), Название месяца символически означает «дверь в год» (латинского слово «дверь» - ianua). Традиционно, оригинальный римский календарь состоял из 10 месяцев, насчитывавших всего 304 дня без зимы, которую рассматривали как время «безмесячья»

вот так и заставляют тебя изучить Римскую мифологию. ну что ж придеться почитать.

Приблизительно в 713 до н.э, полумифический преемник Ромула, царь Нума Помпилий, по-преданию, добавил месяцы январь и февраль, чтобы календарь равнялся стандартному лунному году (365 дней). Хотя первоначально первым месяцем года в староримском календаре был март, Нума поместил первым январь, хотя, согласно некоторым римским писателям, январь стал первым месяцем года лишь при децемвирах около 450 года до н. э. (оригинальные источники противоречивы). Как бы то ни было, нам известны имена двух консулов, которые вступили в должность 1 мая и 15 марта до 153 до н.э, после которого вступление в должность происходило 1 января.

Февраль

Этрусский бог подземного царства Фебруус

Февралём - februarius mensis - у древних римлян назывался календарный месяц, введенный, по преданию, Нумой Помпилием или Тарквинием Гордым. Древнейший (Ромулов) календарь, по которому год делился на 10 месяцев и состоял из 304 дней, этого месяца, равно как и января, в себе не заключал. Последовавшая при Нуме (или Тарквинии) реформа календаря имела целью установить солнечно-лунный год (быть может, солнечно-лунный цикл); для чего были введены два новых месяца, январь и февраль, причем месяц февраль, которым заканчивался год, заключал в себе 28 дней (единственный древний месяц с четным числом дней; остальные месяцы имели число дней нечетное, так как нечетное число, по верованию древних римлян, приносило счастье). Достоверно известно, что самое позднее с 153 года до н. э. начало года было перенесено на 1 января, и февраль занял в порядке римских месяцев второе место.

я думаю надо не забывать какой календарь Солнечный или Луный, а может Солнечно-Луный?

Название месяца февраль происходит от этрусского бога подземного царства Фебрууса, и связано с обрядами очищения (februa, februare, februum), которые приходились на праздник Луперкалий (15 февраля - dies februatus), выпадая по староримскому лунному календарю на полнолуние. Когда при установлении солнечно-лунного цикла понадобилось введение вставных месяцев, эти последние вставлялись между 23 и 24 февраля (при 4-годовом цикле - на втором и четвертом году). При Юлии Цезаре, который ввел четырехгодовой цикл, состоявший из трех годов по 365 и одного года в 366 дней, февраль последнего содержал 29 дней, причем 23 февраля считалось седьмым днем домартовских календ (a. d. VII Kal. Mart.), 24-е февраля - шестым предыдущим, а 25 февраля - шестым последующим днем домартовских календ (a. d. VI Kal. Mart, posteriorem и priorem). Так как этих шестых дней домартовских календ было два, то год, в котором февраль содержал 29 дней, назывался annus bissextus (отсюда année bissextile, наше високосный год).

Март

Своё название месяц получил в честь римского бога войны и охраны Марса. В Древнем Риме, где климат был относительно мягким, март был первым весенним месяцем, логической точкой для начала земледельческого года, и считался благоприятным временем для начала сезонной военной кампании.

Название «март» пришло в русский язык из Византии. В древней Руси до 1492 года март считался первым месяцем; когда год начали считать с сентября, до 1699 года он был седьмым; а с 1700 - третьим. С марта месяца начиналось русское пролетие («весна», слово, вышедшее ныне из книжного употребления). В чешском языке первый день марта называется letnice, а в некоторых русских диалектах - новичок. В прошлом 1 марта у российских крестьян оканчивались сроки по зимним наймам и начинались наймы весенние.

Апрель

Название апреля, вероятно, происходит, как признавали уже и древние, от латинского глагола aperire - «открывать», потому что в этом месяце в Италии открывалась, начиналась весна, зацветали деревья и цветы. Эта этимология поддерживается сравнением с современным греческим использованием слова ἁνοιξις (anoixis) - «открытие» для обозначения весны. По другой версии, наименование месяца производится от латинского слова apricus - «согреваемый солнцем».

Так как некоторые из римских месяцев были названы в честь божеств, то апрель тоже посвящали богине Венере, (Festum Veneris). Поскольку праздник Fortunae Virilis проводится в первый день месяца, было высказано предположение, что само название месяца Aprilis произошло от Aphrilis, что есть отсылка к греческой богине Афродите (также Aphros), ассоциируемой римлянами с Венерой, или же от этрусского варианта имени этой богини Апру (Apru). Якоб Гримм предполагал, существование гипотетической бога или героя, Апера (Aper) или Апруса (Aprus).

Апрель имеет теперь 30 дней, но до реформы Юлия Цезаря имел только 29. В это время открывался самый продолжительный сезон, посвящённый богам (19 дней), на протяжении которого в Древнем Риме не работали все судебные учреждения. В апреле 65 года после раскрытия заговора Пизона, направленного против личности императора Нерона, испуганный римский Сенат объявил о переименовании месяца апрель в «нероний», это наименование после смерти Нерона, последовавшей в 68 году, не употреблялось.

Месяц май был назван в честь греческой богини Майи, которая отождествлялась с римской богиней плодородия Bona Dea (Добрая Богиня), чей праздник приходился на это время. С другой стороны, римский поэт Овидий утверждал, что месяц май получил имя в честь maiores или «старейшин», и что следующий месяц (июнь) наименован в честь iuniores, или «молодых людей» (Fasti VI.88).

Июнь

Римский поэт Овидий в своей книге «Фасты» предлагает два варианта этимологии названия месяца. Первая версия (на сегодня наиболее признанная) выводит именование июня (mensis Junonis) от римской богини Юноны, супруги Юпитера, совмещаемой с древнегреческой богиней Герой. Юнона покровительствовала браку и семейной жизни, так что считалось удачным выйти замуж в этом месяце. Вторая версия Овидия предполагает произведение названия июня от латинского слова iuniores, что означает «молодых людей», в отличие от maiores («старейшин»), в честь которых, будто бы назван предыдущий месяц май (Fasti VI.1-88). Есть также мнение, что июнь получил имя Луция Юния Брута, первого римского консула.

Июль

Первоначально месяц назывался Quintilis (лат. quintus - «пять»). Впоследствии, был переименован в 45 г. до н. э. по предложению Октавиана Августа в честь своего предшественника - римского императора Юлия Цезаря, который в этот месяц родился

Август

Первоначально месяц назывался «секстилий» (от лат. Sextilis - шестой) и содержал 29 дней. Юлий Цезарь, реформируя римский календарь, добавил ещё два дня в 45 г. до н. э., придав ему современный вид, длиной в 31 день.

Настоящее своё название август получил в честь римского императора Октавиана Августа, именем которого, в 8 г. до н. э. римский сенат назвал месяц, особенно счастливый в жизни императора. По Senatus consultum, который цитирует Макробий, Октавиан выбрал для себя этот месяц, потому что на него приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта Подобного рода честь была ещё раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого месяц «квинтилий» (от лат. Quintilis - пятый) переименован в «июль» (лат. Julius).

По распространённой легенде (введённой в обиход учёным XIII века Сакробоско), первоначально «секстилий», якобы, состоял из 30 дней, но Октавиан Август увеличил его до 31 дня, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря, а у февраля отнял один день, из-за чего тот и имеет в обычные годы только лишь 28 дней.. Однако, существует множество доказательств, опровергающих эту теорию. В частности, она не согласуется с протяжённостью сезонов, приведённых Варроном, писавшем в 37 г. до н. э., до предполагаемой реформы Октавиана, 31-дневный секстилий записан в египетском папирусе с 24 г. до н. э., а 28-дневный февраль показан в календаре Fasti Caeretani, который датируется временем до 12 г. до н. э.

Сентябрь

Название получил от лат. septem - семь, так как был седьмым месяцем староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

Октябрь

Название получил от лат. octo - восемь.

Ноябрь

Название получил от лат. novem - девять.

Декабрь

Название получил от лат. decem - десять. После сдвига начала года на январь стал двенадцатым, последним месяцем года.

Ну вот, Теперь мы знаем почему у нас 12 Месяцев и почему они называются так.

Продолжение следует.......

Поговорим о реформах календарной системы в России, Росийской империи и т.д

императорский месяц

Альтернативные описания. (до 27 до н. э. Октавиан) (63 до н. э. - 14 до н. э.) с 27 до н. э. первый римский император

II Сильный (1670-1733) курфюрст саксонский (под именем Фридриха Августа I) с 1694, король польский в 1697-1706, 1709-33

III Фридрих (1696-1763) король польский и курфюрст саксонский с 1733

Брат Юлия Цезаря, им же усыновленный

Восьмой месяц календарного года

Имя императора Октавиана

Лучший месяц сбора лекарственных трав

Месяц, когда вы не сможете открыть в автобусе окно, то самое, которое не могли закрыть в декабре (Леонард Левинсон)

Мужское имя: (латинское) величественный, царственный

Один из древнеримских правителей

Последний римский император, полководец

Рассказ Г. Гессе

Роман К. Гамсуна

Серпень

Скоро осень, за окнами - ... (песня)

Радиостанция в Тольятти

Львиный месяц (знак зодиака)

Месяц года

Именно в этом месяце произошел путч 1991 года

Имя немецкого иммунолога Вассермана

В каком месяце по народным приметам наступает Ильин день?

Этот римский император объявил Аполлона своим патроном и учредил в честь него вековые игры

Какой месяц в древнерусском календаре назывался зарев?

Какой месяц в древнерусском календаре назывался серпень?

Римский император на шестом месяце

Месяц, в котором хорошо раскупаются тетради

Первый император Рима, титул которого носили все последующие правители

Месяц под знаком Льва

Месяц звездопадов

Бархатный месяц на курорте

Цирковая профессия, клоун

Мужское имя

Римский император

Персонаж сказки Ю. Олеши «Три толстяка»

Стихотворение В. Брюсова

Предосенний месяц

Месяц отпусков

Месяц спаса

Месяц путча в 1991 г

Месяц в имени Пиночета

Месяц прощания с летом

Летний месяц

В каком месяце Ильин день?

Львиный месяц

Месяц серпень ныне

Император на восьмом месяце

Что было перед сентябрем?

Месяц под патронажем Льва

Имя клоуна

Восьмой месяц календаря

Месяц или римский император

Император на шестом месяце

Месяц встречи Льва с Девой

Последний летний месяц

Месяц летних каникул

Месяц, закрывающий курортный сезон

Месяц, предшествующий сентябрю

Месяц, следующий за июлем

Месяц свидания Льва с Девой

Приходит на смену июлю

. «сменщик» июля

. «восьмимесчный» римский император

Месяц в преддверии осени

Что наступает после июля?

Финиш лета

Римский император с «летним» именем

Непосредственно перед сентябрем

Что следует после июля?

Непосредственно после июля

Сентябрь ему наступает на пятки

Кому сентябрь на пятки наступает?

Между июлем и сентябрем

Всегда сменяется сентябрем

Финиш летних каникул

Венценосный летний месяц

Еще не сентябрь, но уже и не июль

Месяц заготовки школьных аксессуаров

Всегда наступает после июля

Что стоит перед сентябрем?

Кто в очереди после июля?

Всегда стоит после июля

Месяц, закрывающий лето

Венценосный месяц лета

Племяник Цезаря, победивший Антония и Клеопатру

Мужское имя (лат. священный)

Другое имя римского императора Октавиана

Летний месяц года

Месяц года

Римский император, племянник Цезаря

Древнеримский император, внучатый племянник Цезаря (63 до н. э. - 14 н. э.)

Восьмой месяц календарного года

Бархатный месяц на курорте

. "Восьмимесчный" римский император

. "Императорский" месяц

. "сменщик" июля

В каком месяце Ильин день

В каком месяце по народным приметам наступает Ильин день

Всегда сменяет июль

Какой месяц в древнерусском календаре назывался зарев

Какой месяц в древнерусском календаре назывался серпень

Кому сентябрь на пятки наступает

Кто в очереди после июля

М. название осьмого месяца в году, стар. серпень, зарев; влад. густарь, всего обильно, густо едят. Августский, августовый, августовский, к августу относящийся. августе серпы греют, вода холодит. Овсы да льны в августе смотри, ранее они ненадежны. Мужику в августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять. Август крушит, да после тешит. Август каторга, да после будет мятовка. Августа капуста, а марта осетр. Бабам в августе праздник, жатва, а с сентября и бабье лето. Август-собериха или припасиха. Августейший, почет, величанье, титло Государя и Его семейства; с лат. augustus, славный, прославленный. Самое название месяца дано было в честь римского имп. Августа

Месяц, закрывающий пляжный сезон

Персонаж сказки Ю. Олеши "Три толстяка"

Последний месяц лета

Последователь июля

Предшествующий сентябрю месяц

Римский император с "летним" именем

Следующий после июля месяц

Что было перед сентябрем

Что наступает после июля

Что следует после июля

Что стоит перед сентябрем

Крестьянин

.

Жрец.

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ И КАЛЕНДАРЬ У РИМЛЯН

У римлян были приняты два способа летоисчисления. Первоначально году давали свои имена два правивших в это время консула. Затем, по мере становления

империи, началом отсчёта был сделан год основания Рима (753 г. до н.з.).

Изначально Новый год в Риме праздновался в первый день весны

— 1 марта. В этот день совершался обряд изгнания зимы — «старого Марса», и по имени этого бога, второго по значению после царя богов Юпитера, и был назван месяц. Лишь позже Новый год у римлян стал начинаться 1 января, поскольку именно в этот день, начиная со 153 г. до н. э., вступали в должность консулы.

Римляне приписывали разделение года на месяцы своему второму царю — Нуме Помпилию. Всего было 10 месяцев. За мартом шел апрель — происхождение этого названия неясно. Возможно, оно родственно латинскому прилагательному apricus— «тёплый», «обогреваемый солнцем». Третьим месяцем года был май, посвящённый богине плодоносной земли Майе. Четвёртый месяц — июнь — был месяцем супруги Юпитера, богини брака и материнства Юноны. Эти четыре месяца, связанные с земледельческими работами и семьёй, считались главными в году. Недаром остальные месяцы носили только порядковые номера. По отношению к марту сентябрь был седьмым (sepiimusno-латыни и означает «седьмой»), октябрь (от octavus— «восьмой») — восьмым, ноябрь (от novem— «девять») — девятым, декабрь же (от decimus— «десятый») считался десятым. Пятый (квинтилий) и шестой (секстилий) месяцы впоследствии были названы июлем и августом в честь Гая Юлия Цезаря и императора Августа.

Позднее римляне прибавили к своему календарю ещё два месяца

— январь, посвящённый богу всякого начала Янусу (ведь с этого месяца стал начинаться год) и февраль (от februarius— «очистительный»), в который совершались очистительные жертвоприношения.

Март, май, квинтилий и октябрь имели по 31 дню, остальные месяцы — по 29 дней, февраль — 28. По чётным годам прибавлялся дополнительный месяц, включавший 22 или 23 дня. Т.к. добавочный месяц включали жрецы, то они, ловко пользуясь политической ситуацией, продлевали или сокра-

сосуществования с побеждёнными. Они умели не только грабить, но и учиться. Высокомерное отношение к соседям удивительным образом сочеталось с открытостью римской культуры, сохранявшей при этом свою самобытность. Особенно сильным было влияние греческой культуры, более развитой и в то же время родственной римской.

Знатные римляне, считая достойным для себя занятием военную и политическую деятельность, готовы были тратить целые состояния на образованных рабов, которые становились их домашними учителями. Греческие философы, риторы, грамматики и поэты прививали своим хозяевам вкус к философии, поэзии и театру. Получая затем свободу от благодарных господ, они становились вольноотпущенниками — хоть и не полноправными, но свободными членами римского общества. Их дети уже считали себя римлянами и гордились своей принадлежностью к великому народу не меньше, если не больше самих римлян.

Конечно, не все в Риме с восторгом относились к проникновению в жизнь общества чужеземных обычаев. Часть знати с опасением смотрела на увлечение греческой культурой и образованностью, видя в этом серьёзную угрозу для римской доблести. Так, например, крупнейший политический деятель начала II в. до н. э., Марк Порций Катон, будучи сам, кстати, неримского происхождения, с удивительным упорством преследовал представителей знати, увлекавшихся греческой культурой и устраивавших свой быт по чужеземному образцу. Но никакие охранительные меры не могли вернуть римлян к обычаям их отцов, потому что причиной «порчи нравов» были глубинные изменения в экономической, социальной и политической жизни римского общества.

Во II в. до н. э. усложняется общественная жизнь Рима. Длительные военные походы, надолго отрывая крестьян от их наделов, приводили к разорению мелких хозяйств. В Риме и других городах Италии появляется много свободных граждан, не имеющих средств к существованию и требующих от своей общины земельных наделов. Рим постепенно начинает втягиваться в полосу смут. Став богатым властелином мира, он вдруг почувствовал, как начинает слабеть его оружие. С большим трудом удалось разгромить в Третьей Пунической войне слабый, лишённый былого могущества Карфаген; в Испании свободолюбивые местные племена наносят ощутимые удары римской армии. Тиберий Гракх в 133 г. до н. э., а затем его брат,

162

Гай Гракх, в 122 г. до н. э. с помощью реформ пытаются ослабить напряжение в обществе и вернуть Риму былую военную славу и мощь. Но правящий нобилитет не желает ничем поступаться даже ради общегосударственных интересов. Не в силах победить братьев с помощью политических мер, знать прибегает к прямому насилию, учинив кровавую расправу над Гракхами и их сторонниками.

Возникают сложности в отношениях с италийскими союзниками. Принимая активное участие в завоевательных войнах Рима, они требуют уравнения в правах с римскими гражданами. Только с помощью оружия в 90-х гг. I в. до н. э. союзники сумели наконец получить права римского гражданства. Восстания рабов, самым крупным из которых было восстание Спартака (73—71 гг. до н. э.), сотрясают Италию.

Старая, приспособленная для нужд маленькой гражданской общины, политическая система не в состоянии была справиться с проблемами управления громадной державой. А на политической сцене Рима появляется новая сила — честолюбивые полководцы и верные им армии, готовые идти за своим командиром не только против врагов римского народа, но и против самого Рима. Ведь армия к этому времени уже утратила черты народного ополчения. Воинская служба становится профессией, и благополучие воина теперь зависит от таланта и политического авторитета его командира. Если сенат и римский народ не признают этого авторитета, армия готова добыть его для своего полководца с помощью оружия.

Первым воспользовался армией для захвата власти в Риме Луций Корнелий Сулла. Его диктатура (82—79 гг. до н. э.) положила начало гражданским войнам, раздиравшим Рим полстолетия. Ничто не могло остановить честолюбивых полководцев на пути к единоличной власти. Сподвижник Суллы, Помпей Великий, становится крупнейшей политической фигурой в Риме благодаря своим военным успехам. Правда, он хотел, чтобы сенат признал его власть добровольно, а не будучи принуждённым силой оружия. Сенат упорствовал, и тогда Помпей вступил в союз с талантливым политиком и полководцем Гаем Юлием Цезарем. Однако Цезарь был не менее честолюбив, чем Помпей, и не столь разборчив в средствах. Обретя верную армию в походах против галлов, он с её помощью захватывает власть в Риме (см. ст. «Гай Юлий Цезарь»). В 45 г. до н. э. Цезарь объявил себя «вечным» диктатором, а в марте 44 г. до

щали срок полномочии

должностных лиц.

В годы гражданских неурядиц всё так перепуталось, что Цезарь (недаром его именем благодарные римляне назвали один из месяцев!), решив положить этой путанице конец и будучи Великим понтификом, провёл реформу календаря. Он установил, что в году 365 с четвертью суток.

Продолжительность месяцев стала, таким образом, неодинаковой: в чётных было по 30 дней, а в нечётных — по 31. Каждые четыре года к февралю прибавлялся один дополнительный день, который римляне считали неблагоприятным (от этого и весь февраль получил дурную славу). Когда же в календаре вместо квинтилия и секстипия появились июль и август, было решено почтить усопших политических деятелей (к тому же провозглашённых богами!) весьма неожиданным способом. У февраля «отобрали» два дня (отчего он стал самым коротким — к вящему удовольствию римлян — месяцем в году) и «поделили» их между июлем и августом.

Хорошо известная нам семидневная неделя ведёт происхождение с Востока. О ней говорится и в Библии, но долгое время в Риме таким счётом дней пользовались только христиане. Лишь император Константин Великий в 321 г. н. э. законодательно закрепил семидневную неделю. До этого времени римляне вели счёт дней по-другому. В каждом месяце было три постоянных числа. Первое число месяца называлось Календами (отсюда происходит слово «календарь»). День, который делил месяц на две равные половины, римляне называли Идами (от глагола iduere— «делить»). В январе, феврале, апреле, июне, августе, сентябре, ноябре и декабре они приходились на 13-е число, а в остальных месяцах — на 15-е. Девятый день до Ид назывался Нонами (букв. «девятые»). В марте, мае, июле и октябре они приходились на 7-е число, в других же месяцах — на 5-е. Числа, предшествующие этим дням, римляне обозначали наречием «накануне». Например, 31 декабря для них было днём накануне Январских Календ. Остальные дни месяца обозначались путём отсчёта дней в обратном направлении. Так, 2 января считалось четвёртым днём до Январских Нон (текущий день также включался в подсчёт).

Необычный день был в феврале високосного года. Раз в четыре года римляне дважды отмечали 24 февраля — шестой день до Мартовских Календ. От «имени» дополнительного дня — «дважды шестой» (no-латыни bissexfus) и произошло название «високосный».

*

Патриций

.

Римлянка.

163

н. э. он был убит заговорщиками. Они наивно думали, что достаточно убить диктатора, чтобы восстановить власть сената и народа. Вместо этого Рим снова оказался ввергнутым в пучину гражданской войны. Ещё долгих восемь лет римляне с невероятным ожесточением уничтожали друг друга.

Конец гражданской войне в 29 г. до н. э. положил приёмный сын Цезаря Октавиан. Рим наконец получил долгожданный мир, о котором мечтали все и ради которого были готовы отказаться от республиканских свобод и подчиниться воле единоличного правителя. Октавиан был блестящим политиком, очень точно улавливающим настроения различных слоёв общества. Он не стал раздражать римлян откровенной демонстрацией своего всевластия. Объявив себя лишь «первым среди равных», принцепсом, он провозгласил наступление всеобщего мира и «золотого века». Сенат наградил Октавиана за его заслуги почётным титулом Август — «возвеличенный богами». Наступление «золотого века» означало, что Рим как бы достиг той цели, ради которой его создали боги: объединил под своей властью весь «круг земли».

Действительно, первые два века, прошедшие после утверждения в Риме политической системы, получившей название «принципат», были временем наивысшего расцвета Римской державы. Рим больше не ведёт крупных завоевательных войн. Лишь император Траян (98— 117 гг. н. э.) совершает последние присоединения новых территорий. Большинство же правителей занимаются внутренними делами громадного государства. По всей империи возводятся многочисленные города — уменьшенные копии Рима с цирками, амфитеатрами, термами (банями). Сам Рим из господствующей над завоёванными провинциями общины превращается в столицу единого средиземноморского государства с огромным многонациональным населением. В этом государстве живут уже не граждане, а подданные императора. Все, от сенатора до простолюдина, зависят от его воли, которая стала законом. Вместо равенства граждан возникают отношения личной зависимости, особенно тяжело отразившиеся на положении «маленьких людей», которое всё больше приближается к рабскому.

Как уже было сказано, наступление «золотого века» означало конец пути, исполнение божественного предназначения Рима. Но мысль о вечности и неизменности существующего порядка, особенно если он далёк от провозглашённого идеала, угнетает душу человека. Жизнь начинает казаться бессмысленной, и тогда он обращается к Богу. Религия давала ощущение свободы от внешнего мира, недоступного для совершенствования, и открывала безграничные возможности для познания внутреннего мира человека. Поэтому в I—II вв. н. э. повышается интерес к религии, ко всему необычному, чудесному. Поскольку традиционные, официальные формы религии были прочно связаны с установившимися в Римской империи порядками, начинают возникать новые религиозные учения. Одним из них стало христианство. Связанное теснейшими узами с античной культурой, оно выработало в то же время совершенно отличный от греко-римского взгляд на мир, на человека и его предназначение. Принятие христианства большинством населения Римской империи в III—V вв. н. э. означало, что наступает новая эра, открывается другая страница истории.

Гладиаторские шлемы.

ИМПЕРИЙ

Римляне называли империем высшую власть в государстве. Этот термин происходит от глагола imperare — «управлять, властвовать» и буквально означает «приказ», «приказание».

Первоначально империем распоряжался царь. Он руководил государством, был верховным главнокомандующим, верховным судьёй и верховным жрецом. Иначе говоря, в начале римской истории в понятие «империй» входило представление о высшей гражданской (исполнительной, законодательной и судебной), военной и духовной власти, неразрывно соединённых в руках одного лица — главы общины.

С падением царской власти и установлением республики в 510 г. до н. э. у римлян сложилось представление, что верховным носителем империя является сам римский народ. Любопытно, что и в пределах собственного хозяйства любой гражданин Рима обладал «домашним империем», т.е. абсолютной властью над всеми членами семьи.

В республиканскую эпоху различались три вида империя: большой, малый и полный. Полный империй имел диктатор, остальными наделялись высшие магистраты, избранные на народном собрании. То есть на народном собрании верховный носитель империя — народ — передавал право временного пользования им лицам, облечённым высшей властью в государстве. Символом империя были ликторы, сопровождавшие высших магистратов.

164

В более узком смысле в этот период понятие «империй» употреблялось для обозначения права командования римским войском, отсюда происходит термин «император», который первоначально обозначал лишь верховного главнокомандующего. Привилегией императора было право праздновать триумф в случае победы над неприятелем, а также право наказывать подчинённых ему граждан, выносить приговоры в суде и вносить предложения на народном собрании.

Большой империй имели консулы. В это понятие входили высшая государственная власть и верховное главнокомандование во время войны.

Малым, или, лучше сказать, младшим, империем распоряжались преторы — младшие коллеги консулов и их заместители.

Все остальные магистраты империем не располагали: их полномочия рассматривались как potestas — «власть». Они могли лишь выражать своими высказываниями волю государства, обязательную для выполнения, добиваться повиновения своим распоряжениям, налагать штрафы и удерживать вещи до уплаты долга.

На территории Рима любой вид империя не был полным. Его действие ограничивалось народным собранием, поскольку именно оно являлось высшим государственным органом; сенатом (его распоряжения — сенатусконсульты — предписывали любому магистрату, как действовать в том или ином случае); законами и моральными нормами. Любой римский гражданин имел право обратиться к народному собранию, если усматривал в действиях лиц, наделённых империем, произвол. Кроме того, высшие магистраты не могли издавать законов от своего имени: предложенный ими законопроект обязательно выносился для утверждения на народном собрании.

За пределами Рима любой вид империя действовал в полном объёме.

В провинциях, которые были присоединены к Римскому государству, наместники пользовались империем. Именно поэтому они получали должности проконсула, т.е. «в ранге консула», и пропретора, т.е. «в ранге претора». Правда, империй любого наместника действовал только в границах провинции; за её пределами он выступал как частное лицо.

Долгое время римляне полагали, что империй может быть предоставлен только человеку, находящемуся на государственной должности. Однако многочисленные войны заставили изменить этот порядок. В 218 г. до н. э., когда во время Второй Пунической войны Ганнибал вторгся в Италию, впервые для отражения вражеского нашествия империй был предоставлен человеку, который не занимал никакой магистратуры, но обладал выдающимися полководческими способностями, — Публию Корнелию Сципиону. Надо ли говорить о том, что он успешно справился с возложенными на него обязанностями главнокомандующего?

В 67 г. до н. э. более обширный — проконсульский — империй получил Гней Помпей для борьбы

с чрезвычайно распространившимися в Средиземноморье пиратами. Этот империй не был ограничен ни местом (он распространялся на всё Средиземноморье на расстояние 50 миль от берега), ни временем. Помпей получил право по собственному усмотрению назначать наместников провинций с консульскими и преторскими полномочиями. Он мог распоряжаться городской казной, доходами провинций, средствами подвластных Риму государств. Для успешной борьбы с пиратами Помпей получил большую армию и флот из 500 кораблей.

В 23 г. до н. э. большой империй стал юридической основой единоличной власти Августа, поскольку он был предоставлен вместе с пожизненными полномочиями народного трибуна, т.е. с главным видом potestas. Отныне императором стали называть не верховного главнокомандующего, а главу государства.

Облечённый высшими государственными полномочиями, Август стал считать носителем империя самого себя. Из его рук империй, который именовался смешанным, получали городские префекты, в чьём ведении находилась городская полиция, префект претория — начальник императорской гвардии и ректор — наместник провинции.

К этому времени и сами римляне рассматривали империй несколько иначе. Римский империй стал синонимом Римского государства, крупнейшей державы Средиземноморья, которая распространила власть почти на все территории обитаемого мира. Отсюда и происходит известное нам слово «империя».

ДИКТАТУРА

Диктатура — это экстраординарная, т.е. чрезвычайная, должность в Древнем Риме, которая вводилась в критические для государства моменты — во время войн или гражданских смут. Это слово произошло от латинского глагола dictare (повторять, предписывать).

Первоначально диктатора называли «предводителем народа». На первых порах его избирали из патрициев, но в 356 г. до н. э. диктатором впервые стал плебей.

В руках диктатора находилась неограниченная судебная, законодательная и исполнительная власть. Во время исполнения своей должности он не был подотчётен никому. На срок до 6 месяцев диктатор получал полный империй — высшие полномочия в государстве. Его судебные приговоры считались окончательными и не подлежали обжалованию, а изданные им законы сразу же вводились в действие без обычного в таких случаях утверждения на народном собрании. Диктатору подчинялись все магистраты, за исключением народных трибунов, но даже они не могли воспользоваться правом «вето» против действий диктатора. Да и любой гражданин не мог обратиться к народ-

165

ному собранию с протестом, если считал, что действия диктатора являются произволом. Диктатор был главнокомандующим римского войска и имел право назначить себе помощника — начальника кавалерии, чьи полномочия были ниже (в 217 г. до н. э. обе эти должности уравняли в правах). Диктатор назначал ауспиции — гадания по поведению священных птиц о предстоящих событиях, результатам которых придавалось государственное значение.

Внутри Рима власть диктатора не была полной: он не мог распоряжаться жизнью и смертью граждан. Но за первым милевым столбом от города — там, где не действовала власть народного собрания и трибуна, — он мог предать смертной казни любого человека.

По истечении шести месяцев диктатор обязан был снять с себя полномочия и предоставить народному собранию отчёт о своих действиях.

О простоте нравов древних диктаторов римляне слагали легенды. Приведём одну из них. В 458 г. до н. э., когда италийское племя эквов окружило римское войско на горе Альгид, сенат назначил диктатором Луция Квинкция Цинцинната. Этот человек ничего не знал о столь высоком назначении, его нашли вспахивающим собственное поле: в глазах римлян этот труд был почётен. Стоял жаркий день, и Цинциннат работал полностью обнажённым. В таком виде его и обнаружили посланцы. Узнав, в чём дело, он вытер пот, оделся и во главе небольшого отряда напал на врагов. Когда римское войско было спасено, Цинциннат сложил полномочия диктатора и вернулся к пахоте.

Особенно часто диктаторы назначались в IV в. до н. э., когда римлянам приходилось отражать нашествия галлов, а также воевать с соседними италийскими племенами. Со времени Второй Пунической войны и вплоть до I в. до н. э. должность диктатора оставалась незамещённой.

С начала гражданских войн, до основания потрясших Римскую державу, характер диктатуры круто изменился. Эта должность теперь лишь прикрывала личный произвол политических лидеров, стремившихся к ней только ради того, чтобы придать законный характер собственной единоличной власти. Изменилось и отношение римлян к этой должности: отныне образ Цинцинната вызывал у них чувство безнадёжной тоски по старым добрым временам.

В 82 г. до н. э. Луций Корнелий Сулла (см. ст. «Марий и Сулла») добился принятия закона, который в обход всех республиканских традиций предоставил ему под благовидным предлогом необходимости издания законов и устроения государства диктатуру на неопределённый срок и притом с самыми широкими полномочиями. Сулла получил не только обычное для диктатора право издавать законы. Он имел право назначать магистратов (а ранее диктатор мог только контролировать их деятельность), вёл внешнюю политику (в предшествующий период диктаторы не занимались этим), и, о чём не смели и мечтать диктаторы прежних времён, Сулла получил право свободно распоряжаться жизнью и имуществом граждан.

В 44 г. до н. э. Цезарь, также впервые в римской истории, получил от сената пожизненную магистратуру. Вкупе с другими высшими должностями — императора, верховного главнокомандующего и великого понтифика (верховного жреца) — диктатура стала основой его почти монархической власти.

Греческие и римские историки не преувеличивали, когда определяли первые две Пунические войны (всего их было три) как важнейшие в истории Древнего Мира. В военном противостоянии двух сильнейших держав Западного Средиземноморья решались судьбы не только Рима и Карфагена, но и будущее европейской цивилизации: быть ли в её основе греко-латинской культуре или культуре семитского Востока.

Карфаген («Новый Город») был основан переселенцами из финикийского города Тира на плодородной земле северной Африки на берегу большой и удобной гавани. Финикийцы, что в переводе с греческого значит «ловцы пурпура», или, как их называли римляне, пуны, славились среди древних народов Средиземноморья как самые отважные и искусные мореплаватели и купцы. Чрезвычайно благоприятные условия для развития земледелия и морской торговли заложили основу могущества и богатства Карфагена. К III в. до н. э. он превратился

166

1. Территория Римской республики к началу войны.

2. Владения Карфагена к началу войны.

3. Направления походов Ганнибала.

4. Поход Сципиона в Африку.

5. Места и годы важнейших сражений.

6. Территория, захваченная римлянами в результате Второй Пунической войны.

в самую сильную державу Западного Средиземноморья, подчинив своей власти не только североафриканские племена, но и финикийские колонии в Африке, на Пиренейском полуострове, на северо-западном берегу Сицилии и близлежащих островах.

Карфаген считался самым богатым городом в мире. Вся морская торговля между Западом и Востоком Средиземноморья шла через его гавань. Здесь стояли сотни кораблей, перевозивших товары со всего света. Застроенный многоэтажными домами, в период своего наивысшего расцвета город насчитывал до 700 тыс. жителей. По своему политическому устройству Карфаген был олигархической республикой. Вся полнота власти принадлежала небольшому кругу аристократических родов, из которых избирались совет старейшин — сенат — и совет ста четырёх. Сенату принадлежала высшая законодательная власть, а совет ста четырёх являлся высшим контролирующим органом; ему подчинялись все магистратуры. Исполнительную власть осуществляли суффеты, главной обязанностью которых было возглавлять армию и флот. Их избирали сроком на один год. Существовало в Карфагене и народное собрание, но оно большой роли в управлении государством не играло. Его созывали обычно в тех случаях, когда возникали серьёзные разногласия внутри карфагенского правительства.

Серьёзную конкуренцию карфагенянам составляли лишь греческие колонии в Сицилии и Южной Италии, но, сначала в союзе с этрусками, а затем и с римлянами, Карфаген сумел значительно ограничить морскую торговлю греков (см. ст. «Этрурия и этруски»). С конца V в. до н. э. в течение ста лет шла беспрерывная борьба между Карфагеном и греками Сицилии за обладание островом. Оплотом греков в этой борьбе стал крупнейший греческий город Сицилии — Сиракузы. Четырежды карфагеняне захватывали почти весь остров, но взять город не могли. В свою очередь сиракузяне осаждали своих врагов в их крепостях на северо-западном берегу острова и в самом Карфагене. В III в. до н. э. Карфаген владел большей частью Сицилии, и сиракузский царь Гиерон II старался жить с пунами в мире, понимая, однако, что Карфаген не успокоится, пока не захватит весь остров.

К этому времени на политической арене Средиземноморья появилась третья сила — Рим, с жадным интересом наблюдающий за тем, что происходит. Рим, подчинивший к 70-м гг. III в. до н. э. территорию нынешней Италии, чувствовал себя уже достаточно окрепшим, чтобы помериться силами с великим Карфагеном, смотревшим на Рим свысока. Бережливость и простота нравов римской знати вызывали насмешки у бывавших в Риме пунов. С тонкой усмешкой они говорили: римские сенаторы так дружны между собой, что во всех домах пользуются одними и теми же серебряными столовыми приборами. Карфагенские послы, предостерегая римлян от вмешательства в сицилийские дела, самоуверенно заявляли, что без разрешения пунов те не смогут даже руки умыть в море.

Действительно, ни подчинённые Риму италийские греки, ни сами римляне не имели ни таких быстроходных пятипалубных судов — пентер, какие строили карфагенские кораблестроители, ни равных пунам флотоводцев. Правда, при столкновениях на суше силы их оказывались равными. Карфаген имел хорошо обученную наёмную армию, набиравшуюся из воинственных соседних племён, великолепную нумидийскую конницу, боевых слонов. Но эта армия была ненадёжна. Наёмники служили только до тех пор, пока им платили. Малейшая задержка выплаты денег могла превратить армию во врага и поставить государство на край гибели. Римское же ополчение — милиция — состояло из граждан, для которых интересы их города

167

являлись их собственными. Они сами решали — быть или не быть войне, и сражались до последнего с ожесточением и твёрдостью.

Когда сицилийский город Мессана обратился к Риму за помощью в борьбе с Гиероном II, сенаторы передали вопрос на рассмотрение народного собрания: ведь помощь Мессане оборачивалась войной не столько с Сиракузами, сколько с Карфагеном. Граждане Рима проголосовали за войну. Так в 265 г. до н. э. началась долгая и изнурительная Первая Пуническая война. Рим тем самым заявил претензии на роль великой державы. Он выходил на мировую политическую арену.

Военные действия проходили главным образом в Сицилии и продолжались 24 года. Сначала дела пошли успешно для Рима. Гиерон II перешёл на его сторону, и на третьем году войны новые союзники осадили пунов в их крепостях на северо-западном побережье острова. Но победить карфагенян силами одной только сухопутной армии было невозможно, и Рим приступил к созданию флота. За один год с помощью греческих союзников было построено 100 пентер и 30 триер. Утверждение, что римляне тогда впервые погрузили вёсла в воду, вряд ли является преувеличением. Военно-морской флот на протяжении всей истории Рима оставался пасынком. Служба во флоте была менее престижной, чем в легионах. Флотские офицеры набирались большей частью из италийских греков, а экипажи — из союзников и рабов.

Римляне не любили моря. Поэтому, насколько возможно, морские сражения они старались превратить в сухопутные. Для этого они снабдили свои корабли перекидными мостиками с железными шипами — «воронами». При сближении с вражеским кораблём «ворон» цеплялся за его борт, и перебравшиеся по нему солдаты сходились в рукопашной схватке с экипажем врага. После ряда одержанных таким образом побед на море Рим решил напасть на сам Карфаген. Летом 256 г. до н. э. к берегам Африки был послан огромный флот из 330 судов с экипажем общей численностью 100 тыс. человек и десантной армией в 40 тыс. человек. У юго-восточных берегов Сицилии возле мыса Экном римлян встретил карфагенский флот из 350 судов. Здесь разыгралось самое грандиозное морское сражение в истории Древнего Мира. Потеряв около 100 судов, пуны были вынуждены отступить, и римская армия беспрепятственно высадилась на берег Африки. Однако успешно начатая операция провалилась. Сенат отозвал большую часть армии в Италию, оставив в Африке только 15 тыс. пехоты и 500 всадников. Бездарный и самоуверенный консул Регул весной 255 г. до н. э. погубил войско и сам оказался в плену.

После этого поражения римляне ограничили боевые действия территорией Сицилии и её прибрежными водами. В течение следующих 12 лет война шла с переменным успехом и большими потерями для обеих сторон. В общей сложности Рим потерял 4 флота, на борту которых находились три сухопутных войска. Четвёртая сухопутная армия полегла под стенами Карфагена. Карфаген был тоже истощён. Война стала вестись вяло и зашла в тупик. Некоторое оживление в её ход внёс назначенный в 247 г. до н. э. главнокомандующим молодой и энергичный карфагенский полководец Гамилькар Барка («Молния»). Он мёртвой хваткой вцепился в клочок оставшейся во власти Карфагена земли, укрепившись на горном плато Эйркте.

На 23-м году войны Рим сделал решительный рывок к победе. На собранные с граждан деньги были построены 200 новых пентер. Появление римского флота в водах Сицилии явилось полной неожиданностью для Карфагена. Состоявшаяся в марте 241 г. до н. э. морская битва у Эгатских островов принесла наконец Риму решающую победу. Карфаген запросил мира, поручив его заключение Гамилькару Барке, стороннику продолжения войны. Он сумел выйти из этой ситуации с достоинством. По условиям мирного договора Сицилия отошла к Риму, и Карфаген должен был выплатить контрибуцию в 3,2 тыс. талантов. Однако требование сдать оружие Гамилькар категорически отверг, заявив, что скорее умрёт, чем вернётся домой с позором. Он увёл из Сицилии свою армию с оружием в руках и с твёрдым намерением продолжить в будущем войну с Римом.

В Карфагене развернулась борьба политических группировок. Гамилькар одержал верх и получил полномочия бессрочного командующего армией, став почти диктатором. Он сразу приступил к подготовке плацдарма для ведения войны с Римом на Пиренейском полуострове. Вместе со своим зятем Гасдрубалом он расширил там границы владений Карфагена до реки Эбро. Но в 228 г. до н. э. Гамилькар погиб в бою, а спустя семь лет пал от руки убийцы его зять Гасдрубал. Войско единодушно избрало своим главнокомандующим 28-летнего сына Гамилькара, Ганнибала. Он унаследовал от отца всю силу ненависти к Риму, ещё девятилетним мальчиком поклявшись уничтожить заносчивый город. С детских лет Ганнибал воспитывался в военном лагере. Он был искусен и как полководец, и как солдат. В этом человеке, по утверждению римского историка Тита Ливия, сочетались самые противоположные качества: благоразумие и вдохновение, осторожность и энергия.

168